Religion reflektieren: Diskurse und Praktiken zwischen Spiritualität, Ritual und Weltanschauung

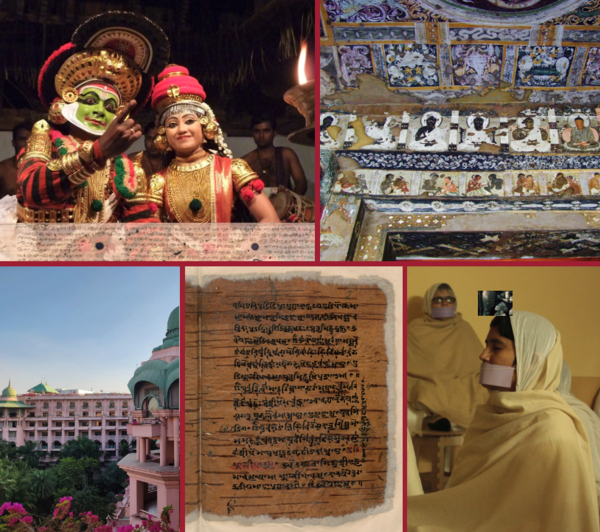

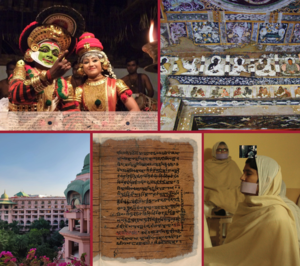

Religionswissenschaft beschäftigt sich wertneutral und bekenntnisunabhängig mit den vielen verschiedenen Religionen der Welt, sowohl in der Geschichte als auch in der Gegenwart. Wir stellen uns z. B. folgende Fragen: Wie nehmen religiöse Personen ihre Welt wahr? Wie und worüber sprechen sie miteinander, wie verhalten sie sich? Was bedeutet „Religion“ oder „Spiritualität“ für sie? Was steht in religiösen Schriften, was passiert in Ritualen? Wie haben sich diese Aspekte im Laufe der Geschichte verändert? Und wie wird (und wurde) all das in der Gesellschaft verhandelt?

Unsere Aufgabe ist es zu beobachten, zu beschreiben und zu analysieren. Das machen wir aus einer Außenperspektive, ähnlich wie unsere Nachbarfächer Geschichtswissenschaft, Soziologie oder Ethnologie. Was nicht zu unseren Aufgaben gehört, ist zu untersuchen oder zu erklären, ob Glaubensinhalte wahr oder unwahr, richtig oder falsch sind. Entsprechend untersuchen wir nicht „Gott“, „das Heilige“ oder ob „Magie“ wirkt, sondern was Menschen in Bezug auf Religion(en) oder Spiritualität sagen und tun. Darin unterscheiden wir uns von der Theologie.

Eckdaten zum Studiengang

Fakultät: Philosophische Fakultät

Abschluss: Bachelor of Arts

Zulassungsbeschränkung: Nein

Regelstudienzeit: 6 Semester

Studienbeginn: Wintersemester

Unterrichtssprache: Deutsch

Kombinationsfach erforderlich?: Ja

Wie ist das Studium aufgebaut?

Die Grundlagen der Religionswissenschaft vermitteln Kenntnisse über religionswissenschaftliche Perspektiven. Einführungen in das Fach und seine Geschichte schaffen ein Bewusstsein für die engen Zusammenhänge zwischen Religions- und Wissenschaftsgeschichte. Wir setzen uns kritisch damit auseinander, wie politische Absichten (z. B. während des Kolonialismus) die Disziplin geprägt haben. Wir beschäftigen uns mit klassischen und gegenwärtigen Religionstheorien sowie mit aktuellen Forschungsansätzen wie z. B. der Religionsästhetik.

Ein Schwerpunkt der Ausbildung liegt im Studienbereich Religion in Geschichte und Gegenwart. Dieser vermittelt Einblicke in verschiedene religiöse Traditionen der Welt und ihren gegenwärtigen Formen und ihrer geschichtlichen Entwicklung. Dabei kommen unterschiedliche Formen von Religion, Religiosität und Spiritualität zur Sprache. Außerdem werden aktuelle Perspektiven der Forschung vermittelt, z. B. Fragen der Begegnung von Kulturen und Religionen und der Aushandlung von religiösen Identitäten. Typische Themen sind Religionsdynamik und Transkulturation, Transnationalität und Globalisierung, Säkularisierung und Resakralisierung, fluide Religiosität, politische Religion oder Migration und Diversität.

Studierende erarbeiten sich Schlüsselwissen zum Umgang mit Sprache, Übersetzungen und religiösen Begriffen. Außerdem besteht die Möglichkeit, einzelne Sprachen und Methoden zu lernen. In einer Überblicksveranstaltung lernen die Studierenden zunächst verschiedene Methoden der Religionsforschung. Dazu gehören die Erhebung empirischer Daten, Interviewtechniken und Feldforschung, aber auch Inhaltsanalysen, philologische und historische Textanalysen sowie Techniken zur Erstellung und Analyse von Medien wie Musik und Klang. Danach wählen die Studierenden eine Methode oder eine Sprache zur Vertiefung aus.

Ein anderer Schwerpunkt des Studiums ist die Systematik mit ihren vielfältigen Querschnittsperspektiven auf Religion(en). Hierzu gehören vergleichende Fragestellungen, z. B. zu den Themen Märtyrertum, Pilgern, Zeit- und Geschichtsvorstellungen oder Konzepte vom Leben nach dem Tod. Studierende können sich mit einer Vielzahl konkreter Fragen beschäftigen. Hierzu gehören Zusammenhänge von Religion mit

- Politik und Gesellschaft

- Wirtschaft und Recht

- Kunst, Musik, Kultur und Medien

- Materialität, Körper und Ritual

- Kosmovision, Natur- und Weltdeutung.

Als Vorbereitung auf die berufliche Praxis erarbeiten sich die Studierenden religionswissenschaftliche Schlüsselkompetenzen. Gemeint sind damit Fähigkeiten, die in der Berufswelt benötigt werden. Zum Beispiel schreiben sie Informationsmaterial über religiöse Gruppen vor Ort oder bieten eine Führung durch religiöse Stätten an. Sie leiten eine Podiumsdiskussion, üben sich im Journalismus oder der Politikberatung. Hier besteht Raum für eigene Ideen und Initiativen. Zudem lernen Studierende sich selbst im Studium zu organisieren und erhalten eine Einführung in die Wissenschaftsethik.

Berufsperspektiven

Ein erfolgreicher Abschluss des BA-Studiums der Religionswissenschaft ermöglicht verschiedene Karrierewege. In vielen Fällen ist die weitere akademische Qualifikation durch den Abschluss eines Master-Studiums hilfreich.

Absolvent:innen eröffnen sich folgende fachnahe Berufsfeldoptionen: Wissenskommunikation, Journalismus, Erwachsenenbildung, Arbeit in Think Tanks und als Referent:innen; Verlagsgeschäft und Lektorate, Mediengestaltung, Museen und Kulturmanagement, interreligiöse und interkulturelle Mediation, Integrationsarbeit, Politikberatung, Arbeit in Nichtregierungsorganisationen (NGOs), Internationale Zusammenarbeit, Diplomatie und Arbeit z. B. im Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Diversitäts-Trainings, Coaching und Beratung.

Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels und der Internationalisierung und Diversifizierung von Unternehmen eröffnen sich auch fachferne Berufsfeldoptionen in Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur.

Mit einem zusätzlichen Master und einer Promotion in der Religionswissenschaft können Absolvent:innen einen Weg in die Wissenschaft erwägen. Berufsziele sind hier Wissenschaftsverwaltung und Wissenschaftsmanagement, Qualitätsmanagement an den Universitäten sowie die weiterführende wissenschaftliche Arbeit im sogenannten Akademischen Mittelbau sowie auf Juniorprofessuren, Assistenzprofessuren und Professuren. Für eine wissenschaftliche Karriere im engeren Sinne sind umfangreiche und recht spezifische Qualifikationen nötig. In der Religionswissenschaft wird häufig die umfassende Kenntnis einer Sprache zur Erschließung von Primärquellen einer religiösen Tradition erwartet.

Für alle Berufsfelder außerhalb der Wissenschaft sind neben dem akademischen Studium Zusatzqualifikationen erforderlich. Ein interessantes Portfolio im Lebenslauf mit soliden Qualifikationen erhöht die Chancen bei der Arbeitssuche. Wir empfehlen deshalb ein frühzeitiges Reflektieren der eigenen Berufsvorstellungen schon während des Studiums, das Absolvieren von relevanten Zusatzqualifikationen und das Sammeln von Berufserfahrung z. B. in Praktika.

Wonach werden Bewerber/innen ausgewählt?

Dieser Studiengang ist zulassungsfrei, insofern Sie die Zugangsvoraussetzungen (siehe unten) erfüllen, d.h. es ist keine Bewerbung notwendig. Sie können sich für diesen Studiengang direkt immatrikulieren. Sie können sich zu jedem Wintersemester einschreiben. Die Einschreibefrist für das Wintersemester ist von Anfang August bis zum 30. September. Eine Einschreibung zum Sommersemester ist nicht möglich.

Welche Voraussetzungen muss ich für das Studium erfüllen?

Voraussetzung für ein Studium an der Universität Tübingen ist die Allgemeine Hochschulreife, in der Regel das Abitur, oder eine sonstige Hochschulzugangsberechtigung, z.B. die Deltaprüfung für Studieninteressierte mit Fachhochschulreife bzw. fachgebundener Hochschulreife oder ein Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte. Bewerber/innen mit ausländischen Schulabschlüssen wenden sich bitte an die Abteilung Beratung und Zulassung internationaler Studierender.